সাইফুর রহমান তুহিন

বেসরকারি টিভি চ্যানেল : সংখ্যা নয়, মানই গুরুত্বপূর্ণ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৫২ বছর অতিবাহিত হয়েছে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ গণতন্ত্রের দীর্ঘ পথে তার যে যাত্রা শুরু করেছিলো তা এখনো চলমান আছে। সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিষয়টি মোটেই সহজ প্রক্রিয়া নয়। বিশ্বের যেকোনো দেশেই গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রিন্ট মিডিয়াই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে যেহেতু সরকার নিয়ন্ত্র্রিত রেডিও বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার) এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ব্য্যতীত কোনো ইলেকটনিক মিডিয়ার অস্তিত্ব সেই সময়ে ছিলো না।

একুশে টিভি যখন ২০০০ সালের শেষদিকে সম্প্রচারে এসেছিলো তখন তাদের ছিলো দক্ষ প্রশিক্ষিত রিপোর্টার এবং পর্দার আড়ালে মানসম্পন্ন কর্মীরা। তারা কিন্তু প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় নিয়েছিলো এবং চ্যানেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইমন ড্রিং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন দর্শকদেরকে ভিন্ন কিছু উপহার দিতে। কিন্তু খুবই হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হলো চলতি সময়ের প্রাইভেট স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর চিন্তাভাবনা ২১/২২ বছর আগের একুশে টিভির মতো নয়।

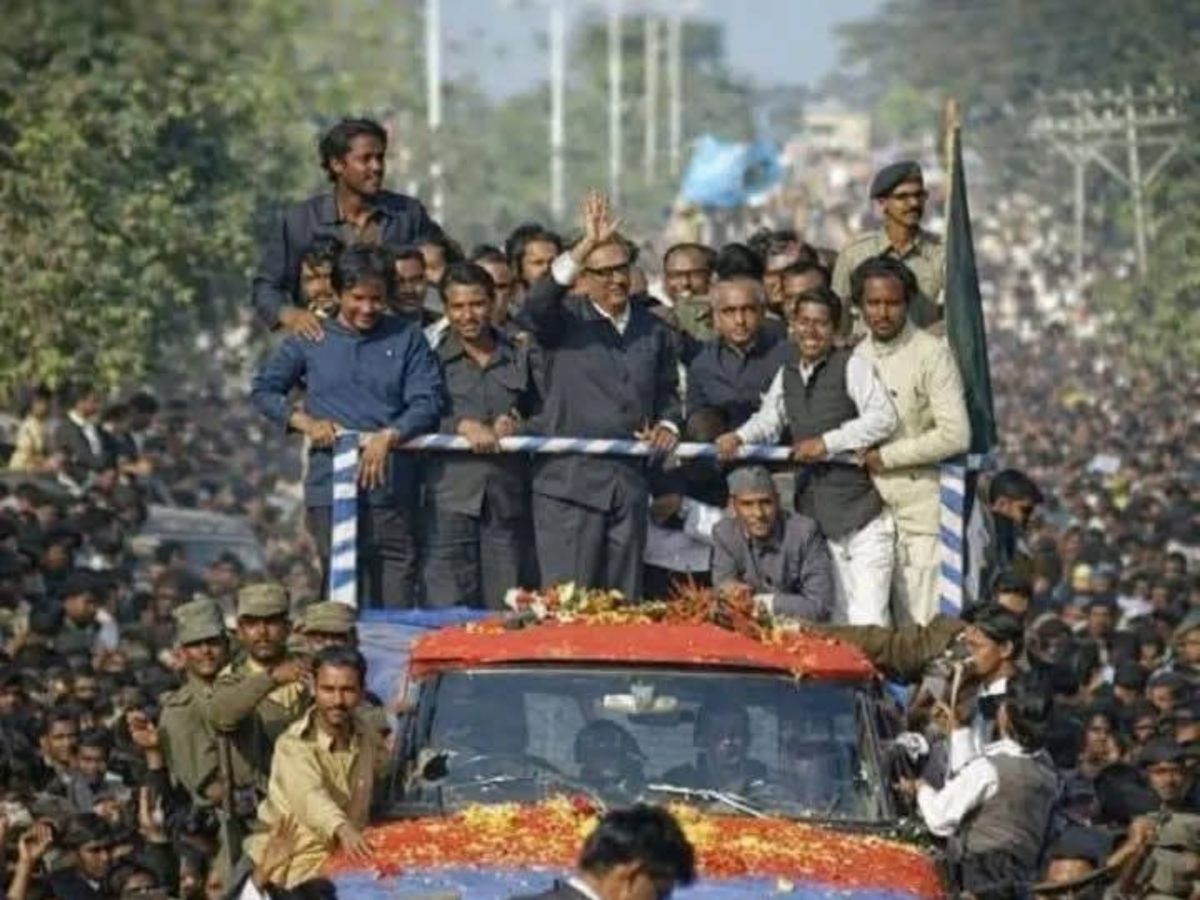

দেশের যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে একেবারে সঠিক ও নিরপেক্ষ সংবাদের জন্য সচেতন মানুষকে নির্ভর করতে হতো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি), ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) এবং ডয়েচে ভ্যালের (জার্মান রেডিও) ওপর। তবে এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনের (স্বৈরশাসন হিসেবেই বেশি পরিচিত) অবসান এবং ১৯৯১ সালের শুরুর দিকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনের পুরো চিত্রটিই তখন পাল্টে যায়।

কাগজে ছাপা সংবাদপত্রের ধারাবাহিক উন্নতির পাশাপাশি নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগে সম্প্রচারে আসে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। তবে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিটিভিই ছিলো দর্শকদের প্রধান পছন্দ। কারণ, তখনো প্রাইভেট স্যাটেলাইট চানেল মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের পুরোপুরি সামর্থ্যরে মধ্য ছিলো না।

বাংলাদেশের টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দর্শকরা একটি বিপ্লব দেখতে পান যখন ২০০০ সালের ডিসেম্বরে টেরিস্ট্রিয়াল তথা ভূ-মন্ডলীয় সম্প্রচারে আসে বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)। যথেষ্ট সৃষ্টিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানমালা আর স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে দ্রুতই খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে চ্যানেলটি। কয়েক মাসের মধ্যেই একেবারে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায় একুশে টিভি।

ইটিভি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিবিসি’র খ্যাতিমান সাংবাদিক সাইমন ড্রিং আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলেন একদল তরুণ, উদ্যমী ও চৌকস সংবাদকর্মী। সামিয়া জামান, সামিয়া রহমান, শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম, সুপন রায়, মুন্নি সাহা, শাহনাজ মুন্নি, মুস্তফা ফিরোজ, জ.ই. মামুন, তুষার আবদুল্লাহ, মিথিলা ফারজানা, সবাই ছিলেন তৎকালীন সময়ে দেশের টিভি দর্শকদের কাছে অতি পরিচিত মুখ।

এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে একুশে টিভির সংবাদ শুরুর পর বিভিন্ন চায়ের দোকানের সামনে উৎসুক জনতার ভিড় জমানোর দৃশ্যটি। সংবাদের পাশাপাশি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোও এতো আকর্ষণীয় আর বৈচিত্র্যে ভরপুর ছিলো যে, অনেক টিভি দর্শক তাদের স্যাটেলাইট সংযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইটিভি’র উপভোগ্য অনুষ্ঠানমালা ছিলো তাদের জন্য যথেষ্ট।

আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে সাধারণত: ভালো কিছু বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। দেশের টিভি দর্শকরা খুবই মর্মাহত হলেন যখন আত্মপ্রকাশের দেড় বছরের মাথায়ই উচ্চ আদালতের এক নির্দেশে আচমকা বন্ধ হয়ে গেলো ইটিভি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দারুণ সাহসী রিপোর্টিং করে পাকিস্তানিদের গণহত্যার খবর বহির্বিশ্বে তুলে ধরার জন্য সুপরিচিত সাংবাদিক সাইমন ড্রিংকে একপ্রকার তড়িঘড়ি করেই দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয় তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার।

আমার মতো নগণ্য একজন মানুষের পক্ষে বলা মুশকিল যে, সত্যিকারের দোষী কে ছিলো। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ইটিভির বিস্ময়কর উত্থান ছিলো চমকপ্রদ। পরবর্তীতে স্যাটেলাইট সম্প্রচারের অনুমতি পাওয়া ইটিভি এখনো সম্প্রচারে থাকলেও আগের সেই সৃষ্টিশীল ও সুসংগঠিত ইটিভিকে একটুও ফিরে পাননি দর্শকরা।

এখন আমি দৃষ্টিপাত করতে চাই বর্তমানে সম্প্রচারে থাকা বাংলাদেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোর ওপর। গত দেড় দশকে এগুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যেকোনো সচেতন দর্শক নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, খুব কমসংখ্যক চ্যানেলই দর্শকদের সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব মতে দেশে প্রাইভেট স্যাটেলাইট চ্যানেলের সংখ্যা এখন কমপক্ষে তিরিশটি। অধিকাংশ চ্যানেলই বিনোদনমূলক এবং চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর, এটিএন নিউজ, সময় টিভি ও নিউজ টুয়েন্টি ফোরের মতো হাতেগোণা কয়েকটি সংবাদভিত্তিক। তবে আসল সমস্যা হলো মানের চেয়ে সংখ্যা বেশি হওয়াটা। বেশির ভাগ চ্যানেলই অনুমোদন পেয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় যাদের না আছে আধুনিক প্রযুক্তি, না আছে দক্ষ জনবল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, একুশে টিভি যখন ২০০০ সালের শেষদিকে সম্প্রচারে এসেছিলো তখন তাদের ছিলো দক্ষ প্রশিক্ষিত রিপোর্টার এবং পর্দার আড়ালে মানসম্পন্ন কর্মীরা। তারা কিন্তু প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় নিয়েছিলো এবং চ্যানেলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইমন ড্রিং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন দর্শকদেরকে ভিন্ন কিছু উপহার দিতে। কিন্তু খুবই হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হলো চলতি সময়ের প্রাইভেট স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর চিন্তাভাবনা ২১/২২ বছর আগের একুশে টিভির মতো নয়। মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ পরিবেশনের চেয়ে মিডিয়া ব্যবসায়ের দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি।

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স প্রাপ্তির ব্যাপারে ভালো ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা না থাকা। ফলে বেশির ভাগ চ্যানেল খুব সাধারণ মানের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে এবং অনেক দর্শক দেশি চ্যানেল বাদ দিয়ে বিদেশি বিশেষ করে ভারতীয় চ্যানেলগুলোর দিকে আকৃষ্ট হন। কিছু চ্যানেল দর্শক টানার জন্য ভিনদেশি ড্রামা সিরিয়ালকে বাংলায় ডাবিং করে প্রচার করছে যার সবগুলো আবার বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। আমাদের দেশের কোম্পানিগুলোর ভারতীয় চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেওয়া নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে আমি বলতে চাই যে, স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচারের বিষয়ে সরকারের একটি সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। সরকার যদি চ্যানেল মালিকদেরকে পুরোপুরি যোগ্য ও প্রশিক্ষিত সাংবাদিক ও টেকনিশিয়ান নিয়োগের শর্ত দেয় তাহলে তখন তাদেরকে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতেই হবে এবং এর ফলে টিভি অনুষ্ঠানের মানের উন্নতি হবে। আর এমনটি হলে দর্শকরাও বিদেশি চ্যানেলের দিকে না ঝুঁকে দেশি চ্যানেল দেখতে আগ্রহী হবেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পিক আওয়ারে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রসঙ্গটি। জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচারের সময় অধিকাংশ চ্যানেলেই বেশি বেশি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যা দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় এবং তারা বিরক্তিবোধ করেন। বিশেষ করে জনপ্রিয় ড্রামা সিরিয়াল এবং দুই ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের সময় বিষয়টি খুব বেশি চোখে পড়ে। আর এর ফলে ত্যক্তবিরক্ত দর্শকরা ভারতীয় চ্যানেলের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তবে এর মধ্যে ইতিবাচক কিছু নেই। জিটিভি, স্টার প্লাস, জি বাংলা, স্টার জলসা প্রভৃতি চ্যানেল চিরাচরিত ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতিনিধিত্ব করে যা আমাদের দেশের মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, স্যাটেলাইট সম্প্রচারের বিশাল ব্যয়ভার বহনের জন্য বিজ্ঞাপনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু চ্যানেলগুলোকে এটিও মনে রাখতে হবে যে, দর্শক টিভির সামনে বসেন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন দেখতে, বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠান দেখতে নয়।

সবশেষে বলতে চাই যে, আমরা সবসময়ই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জগতে চ্যানেলগুলোর মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেখতে চাই যা সংবাদ এবং অনুষ্ঠানের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে হয়তো নিকট ভবিষ্যতে দর্শকদেরকে সাইমন ড্রিংয়ের সেই একুশে টিভির জন্য আর আফসোস করতে হবে না।

লেখক: সাইফুর রহমান তুহিন, সাংবাদিক ও ফিচার লেখক

- বাংলাদেশে শিশু শ্রম: কারণ ও করণীয়

- পনেরো আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্ধ

মোশতাক বললেও মন্ত্রীদের কেউ সেদিন বঙ্গবন্ধুর লাশের সঙ্গে যায়নি! - ২০২৩ সালে কী সত্যিই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসছে?

- করোনা যেভাবে চিকিৎসকদের শ্রেণীচ্যুত করলো

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সমস্যা এবং সম্ভাবনা

- ফিলিস্তিনে প্রাণ হারাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কুকুর স্থানান্তরকরণ ও ভবিষ্যৎ

- শরীফার গল্প পড়তে আমাদের এতো কেন সমস্যা?

- মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী গণমাধ্যমের ভূমিকা

- রেমডেসিভির একটি অপ্রমাণিত ট্রায়াল ড্রাগ